スーパーCEO列伝

一般社団法人証券リサーチセンター

シニアアナリスト

藤野敬太

文/吉田祐基(ペロンパワークス・プロダクション) | 2018.12.10

一般社団法人証券リサーチセンター シニアアナリスト 藤野敬太(ふじのけいた)

東京大学経済学部を卒業後、プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント(現日本 アイ・ビー・エム)等を経て、日興アセットマネジメントにて、アナリストおよびファンドマネージャー業務に従事。現在は、ファミリービジネス向けのコンサルティングおよびアドバイザー業務を展開するオフィス・ラコルド株式会社の代表取締役社長を務める傍ら、証券リサーチセンターにて国内上場企業の分析を手がける。

PR専門メディア「The Holmes Report」が発表した、世界のPR企業の売上高ランキング(2018年発表)によれば、ベクトルは16位に位置する。これは日本のPR会社の中で1位であるのはもちろん、アジアでも上から2番目を誇る。

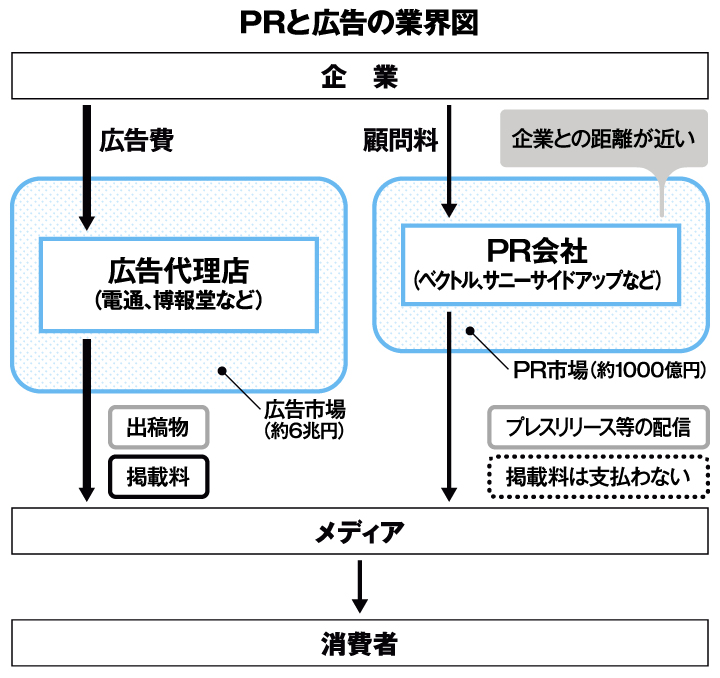

これまで同社の成長の柱として行ってきたPR(パブリックリレーションズ)は、メディアに掲載料を支払って商品やサービスの魅力を訴求する広告ではなく、ニュースリリースや取材を通してメディアに取り上げてもらえるように仕向ける情報発信サービスを指す。

PR業界には、電通ピーアールやオズマピーアール(博報堂)といった大手広告代理店系のPR会社も存在する。しかし彼らは、広告とPRの予算配分など、代理店の動向に左右されてしまうため身動きがとりづらく、ことPR業界においてはベクトルのような独立系のPR会社に利があるといえる。

ベクトルの成長を語る上で欠かせない要素であるPR事業だが、顧客となる企業に受け入れられた要因について藤野氏は、「新商品のライフサイクルの加速や、消費者のニーズの多様化に柔軟に対応できた」と指摘する。

「これだけ市場にモノが溢れている時代において、いまだ市場に出回っていないモノを開発するのは至難の業です。サービスや商品そのものでの差別化も難しい。そこで昨今求められているのは、サービスや商品についての目新しさを訴える、表現力や演出力です。

しかし、流行に合わせて単に目新しさを目的につくった商品は消費者にすぐ飽きられるもの。実際、多くの商品分野で商品のライフサイクルはどんどん短くなっています。旬の期間が短い商品をアピールするために、莫大な広告費はなかなか使えませんよね。しかしPRであれば、従来の広告(テレビCMや雑誌広告など)のように大きなお金をかけずともマスメディアに取り上げてもらえる可能性がある。企業にとっては、PRを活用することは非常にコストパフォーマンスが良いということになります」

»自律するPR テクノロジーが物事をシンプルに 株式会社ベクトル代表取締役・CEO西江肇司インタビュー

また、同社は消費者のニーズの多様化に合わせて、あらゆるコミュニケーション手段を柔軟に活用してきた。

「消費者のニーズが多様化していると言われる今、従来のマスメディア(テレビ、雑誌など)だけに広告予算を投入しても、それに見合うだけの効果は得づらくなっています。『テレビを見なくなった』と言われるように、従来のマスメディアに接する総時間が少なくなっているという事情もあるでしょう。

その点ベクトルはSNSやブログ、ポータルサイトなど大小問わず様々な規模のメディアを上手に活用しながら、PRの効果の最大化を図ってきました。

顧客企業にとっては、よほどの大型商品でない限り、商品をPRする手段としてのメディアの規模はそれほどこだわらなくなっています。小さいメディアであっても、その先に自社の商品にマッチする消費者が存在すればいいのです。

規模の大きいメディアだけでなく、顧客にとって最適なコミュニケーション手段を考えた上で、小さなメディアも活用することができる。先ほど話したように、従来の広告にかけるような多額の予算も必要ありませんから、非常にコスパもいい。これも、ベクトルが抱える顧客の中心である中小企業に受け入れられた要因のひとつだと推測します」

»メディア・消費者との関係性づくりが肝 効率的にモノを広めるベクトルのコミュニケーション戦略

証券リサーチセンターの藤野氏。

情報源がテレビや新聞、ラジオしかなかった時代と比べ、現在はインターネットの普及に伴い、多様な情報源から情報を得ることができる。情報の多様化に合わせて、人の嗜好も広がりを見せている。そのなかでベクトルは、多くの情報伝達手段を持ち合わせることで、ニーズの多様化に柔軟に対応してきたのだ。

では競合他社と比較して、なぜベクトルはここまで短期間で急成長することができたのか。

「他のPR会社は、企業の商品・サービスから行政の広報まで幅広いジャンルにわたってPRを行うことが一般的です。しかし、ベクトルは当初より企業の商品やサービスに絞ってPRを行ってきました。対象を絞ったことで、商品の特性に合わせた最適なコミュニケーション手段の提案方法や、クライアントが気づいていない魅力の発掘方法など、ノウハウが短期間に蓄積できたといえます。

ノウハウが蓄積されることで案件ごとの共通項が見出しやすくなると、属人的になりがちなPRの業務プロセスも“仕組み化”できます。仕組み化された業務プロセスに倣えば、経験の浅いスタッフであっても短期間で戦力となる。新たな人材も採用しやすいですよね。こういった短期間での人材育成や拡充は、売上高を急速に拡大させた大きな要因だと考えています」

PR事業は基本的に受託のため、戦力となる人材の増加に伴って受注できる案件数が増えれば、必然的に売上高も拡大する。

ベクトルグループでは、子会社が運営する「PR TIMES」のようにテキストと画像で配信するプレスリリースサービスのみならず、「NewsTV」のように動画で配信するビデオリリースのサービスにも注力している。

»3年間で1500本以上の動画を制作・配信 今、ビデオリリースに企業が注目する理由

これまでのPRは、メディアに取り上げてもらえるという確証はなく、消費者に届く前に消えてしまうプレスリリースも少なくなかった。さらにテキストや写真だけでは、話し手の雰囲気や商品の使用感など、伝えられる情報はどうしても限られてしまう。

しかし、前述したビデオリリースとアドテクノロジーを組み合わせれば、情報量の多い動画というフォーマットで、ターゲット属性の消費者へ直接届けることが可能となる。こういった新しいPRの手法に対して、藤野氏は以下のように評価する。

「これまで市場になかった新しいサービスを開発できている現状は、ベクトルの今後の成長に対して期待が持てる要因です。プレスリリースはテキストと画像で配信することが従来の当たり前でしたが、ビデオリリースのようなサービスを使って動画で配信することが当たり前になれば、これまで以上に需要は伸びていくでしょう。

それには、動画でプレスリリースを配信するという“文化”をつくり出せるかどうかが、鍵を握っています。食品用ラップフィルムのことを皆が『サランラップ』という商品名で呼ぶように、ビデオリリース=NewsTVと呼ばれるような日が来れば、ベクトルは国内でもさらに成長できるのではないでしょうか」

ベクトルは、海外展開も積極的に行っている。2011年の中国支社設立を皮切りに、香港、シンガポール、インドネシア、タイなどアジアを中心に進出している。海外展開に関して藤野氏は「各国の人口動態をもとに考えると、ベクトルのアジア進出は絶妙なタイミングだった」と言う。

「ベクトルが設立されたのは1993年。その2年後の1995年に日本の生産年齢人口(15歳〜64歳)はピークを迎えましたが、人口が減少するなかでも同社は成長してきました。

生産年齢人口が増加している間は、ある意味黙っていてもモノやサービスは売れる状態です。多額の費用を払って広告枠を買って、商品の情報をマスメディアで流しさえすれば、ある程度勝手に売れていた時代と言えます。

しかし、生産年齢人口が減少に転じると、全体の購買力も減ってくるため、単に情報をマスメディアに流すだけでは商品は売れなくなっていきます。多額の広告費を費やしても従来のような効果が期待できないのであれば、企業は別の手段を探しますよね」

そこで、お金をあまりかけなくともメディアに取り上げられる可能性がある、PRの需要が増加してきた。

「生産年齢人口の減少に伴って、PRの需要は増えていくと予測できます。ベクトルが中国に進出したタイミングも、中国における生産年齢人口がピークを迎えたちょうど2011年。ほかのアジアの国も中国から数年遅れて、ピークを迎えてきています。狙ったかどうかはわかりませんが、人口動態の視点でPR需要の増加が見込まれるタイミングで海外に進出したのは、絶妙だったといえるのではないでしょうか」

国内での新サービスや積極的なアジア展開によって、同社はどこまで拡大するのか。今後の成長に注目が集まる。

vol.56

DXに本気 カギは共創と人材育成

日本アイ・ビー・エムデジタルサービス株式会社

代表取締役社長

井上裕美